O lado oculto das contas de hospital

A medicina privada prolonga a vida como nunca. Isso pode significar a morte financeira das famílias abandonadas pelos planos de saúde. É possível curar esse mercado doente?

Quanto vale o ar que chega aos pulmões a cada inspiração? Ninguém pensa nisso enquanto respira, naturalmente, 25 mil vezes ao dia. É uma pergunta irrelevante na saúde – e crucial na doença. Por 24 horas de oxigênio, os melhores hospitais privados de São Paulo chegam a cobrar R$ 3 mil. Essa é só uma das preocupações da oftalmologista S.L., de 31 anos. Ela pertence a uma família de médicos que, há dois anos, vive um drama, em silêncio, num dos mais respeitados centros de saúde do país – o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

S.L. não roubou. Não matou. Não feriu os bons costumes. Ainda assim, esconde o rosto. Para quem se orgulhava de manter as finanças em dia, a cobrança é constrangedora. S.L. deve cerca de R$ 5 milhões. Foi processada pelo Einstein por não pagar uma conta impagável. Sua contravenção foi acompanhar o pai e assinar o documento de internação quando ele decidiu se submeter a uma cirurgia que tinha tudo para dar certo. No início de 2012, a família vivia uma vida confortável em Assis, interior de São Paulo. Seu pai, o médico H.L., era dono de uma clínica de oftalmologia. Aos 60 anos, ele decidira se submeter a uma troca de válvula cardíaca quando um exame revelou que ela não funcionava bem. O procedimento foi planejado com calma. H.L. escolheu o mesmo cirurgião que o operara, com sucesso, alguns anos antes no Albert Einstein. O plano de saúde – a Unimed de Assis – não oferecia cobertura naquele hospital. Segundo o orçamento emitido, a operação custaria R$ 120 mil. A Unimed aceitou fazer um reembolso de R$ 60 mil. O paciente pagaria o restante em dez parcelas.

O orçamento compreendia oito diárias de hospital. Segundo a previsão médica, após esse período, H.L receberia alta. Ele entrou no centro cirúrgico e nunca mais saiu do Einstein. Foi vítima de uma complicação pouco frequente. A artéria aorta se rompeu. Com pouco oxigênio, seu cérebro sofreu uma lesão permanente. H.L. não fala e não se mexe. Olha e pisca. “Tenho a sensação de que, às vezes, o cérebro dele conecta e, logo depois, desconecta”, diz a filha. “Em alguns momentos ele parece entender o que digo. Em outros, não.” Sem poder contar com os rendimentos dele, a família fechou a clínica de Assis, demitiu os funcionários, vendeu carros e equipamentos médicos. A conta cresce a cada dia. Cobranças chegam quase todo mês. Boletos de R$ 180 mil, R$ 250 mil, R$ 300 mil brotam sob a porta do apartamento, como se fossem contas de água e luz. Quando a cobrança chega, S.L. abre o envelope, espia o valor e joga a carta na gaveta de boletos do hospital. Foi preciso esvaziar uma gaveta inteira do guarda-roupa para acomodar as cobranças. A aparente indiferença esconde uma dor moral. Para os honestos, a inadimplência pode ser devastadora. S.L. recorreu aos antidepressivos para tentar suportar a ausência do pai e a falência da família. Com o nome registrado no cadastro nacional dos maus pagadores, ela não pode abrir conta em banco, nem sonhar com um financiamento imobiliário. Quando o oficial de justiça bate à porta do prédio para entregar uma nova intimação, a fofoca circula entre os vizinhos. S.L. encolhe os ombros. “Sinto vergonha. Uma vergonha enorme de algo que não fiz.”

Nos tribunais, o destino das famílias falidas

A história de S.L. não é um caso isolado. Nos Tribunais de Justiça do país, centenas de famílias falidas em decorrência de tratamento médico são processadas pelos hospitais. Devem o que não têm, ou valores equivalentes ao patrimônio familiar construído ao longo da vida. São cobranças de R$ 600 mil, R$ 750 mil, R$ 1,5 milhão, R$ 5 milhões. As contas não são apenas impagáveis. São excessivamente detalhadas e incompreensíveis. É impossível avaliar a coerência dos valores cobrados. Qual o preço justo de um par de luvas cirúrgicas? E das agulhas hipodérmicas com dispositivo de segurança, na espessura Y, do fornecedor Z? Por que o soro fisiológico custa o dobro do preço cobrado na farmácia da esquina? Como as taxas de materiais e procedimentos são definidas? Como compará-las aos hospitais de mesmo porte?

A história de S.L. não é um caso isolado. Nos Tribunais de Justiça do país, centenas de famílias falidas em decorrência de tratamento médico são processadas pelos hospitais. Devem o que não têm, ou valores equivalentes ao patrimônio familiar construído ao longo da vida. São cobranças de R$ 600 mil, R$ 750 mil, R$ 1,5 milhão, R$ 5 milhões. As contas não são apenas impagáveis. São excessivamente detalhadas e incompreensíveis. É impossível avaliar a coerência dos valores cobrados. Qual o preço justo de um par de luvas cirúrgicas? E das agulhas hipodérmicas com dispositivo de segurança, na espessura Y, do fornecedor Z? Por que o soro fisiológico custa o dobro do preço cobrado na farmácia da esquina? Como as taxas de materiais e procedimentos são definidas? Como compará-las aos hospitais de mesmo porte?

Todo mundo sabe quanto custa um iPad, uma Ferrari ou um pacote de sabão em pó. Se não sabe, pode descobrir com um simples clique. Bem diferente do que acontece na saúde. Quando está em jogo aquilo que existe de mais precioso – a vida –, o consumidor não encontra instrumentos para exercer seu poder de decisão. Exauridas financeira e emocionalmente, as famílias que recebem contas astronômicas tentam comparar os valores cobrados por medicamentos de baixo custo e materiais básicos com os preços encontrados no varejo. Os hospitais argumentam que essa é uma comparação esdrúxula, porque os custos da assistência numa instituição de alto nível são superiores aos da farmácia da esquina. É um parâmetro imperfeito, sem dúvida. Ainda assim, no obscuro mercado da saúde, é o único disponível ao cliente.

Nos últimos meses, ÉPOCA seguiu os passos de famílias arrasadas por um duplo infortúnio: uma doença grave e a falência financeira decorrente dela. Analisou as cobranças recebidas por pacientes particulares de hospitais de alto nível: Albert Einstein, Sírio-Libanês e Samaritano, todos na capital paulista. Comparou os valores de insumos e medicamentos básicos com os preços praticados em farmácias e sites de materiais cirúrgicos. Grandes diferenças apareceram. Em março de 2012, o Einstein cobrou da família de H.L R$ 150 por 100 unidades de luvas de procedimento não estéreis. Dois anos depois, ÉPOCA comprou o mesmo item por R$ 30,66 no site da Drogaria Onofre. Em julho de 2012, o Sírio-Libanês cobrou R$ 5,91 por um frasco de 500 mililitros de soro fisiológico 0,9%. Vinte meses depois, ÉPOCA comprou o mesmo produto por R$ 3,20. Em abril de 2011, uma cliente do Samaritano pagou R$ 12,92 por um frasco de 30 mililitros de Rinosoro. Três anos depois, ÉPOCA comprou o mesmo medicamento por R$ 6,88. Os exemplos estão distribuídos ao longo desta reportagem. Procurados por ÉPOCA, os hospitais preferiram não comentar as diferenças encontradas em cada item. A falta de critérios claros para definir preços, que confunde as famílias e esgota economias, afeta todo o sistema de saúde. A indefinição sobre o valor dos produtos e dos serviços contribui para o aumento dos custos. A sociedade gasta mais dinheiro sem, necessariamente, ganhar mais saúde. ÉPOCA pesquisou processos movidos contra pacientes e entrevistou dezenas de especialistas para tentar entender como essas distorções afetam o país. O resultado da investigação, apresentado nas próximas páginas, é nossa contribuição para o debate informado de um dos temas mais urgentes da sociedade brasileira.

>> Vijay Govindarajan: "É um modelo terrível "

O custo da saúde

A poucos meses das eleições, a saúde é apontada nas pesquisas como maior preocupação dos brasileiros. Soluções mágicas e programas paliativos provavelmente serão propostos nos próximos meses, graças à criatividade dos marqueteiros políticos. Nenhuma dessas medidas será capaz de transformar a realidade brasileira. Isso só acontecerá quando a sociedade exigir uma solução para as duas razões do mau desempenho do Brasil em saúde: falta de gestão e falta de dinheiro.

O custo da saúde

A poucos meses das eleições, a saúde é apontada nas pesquisas como maior preocupação dos brasileiros. Soluções mágicas e programas paliativos provavelmente serão propostos nos próximos meses, graças à criatividade dos marqueteiros políticos. Nenhuma dessas medidas será capaz de transformar a realidade brasileira. Isso só acontecerá quando a sociedade exigir uma solução para as duas razões do mau desempenho do Brasil em saúde: falta de gestão e falta de dinheiro.

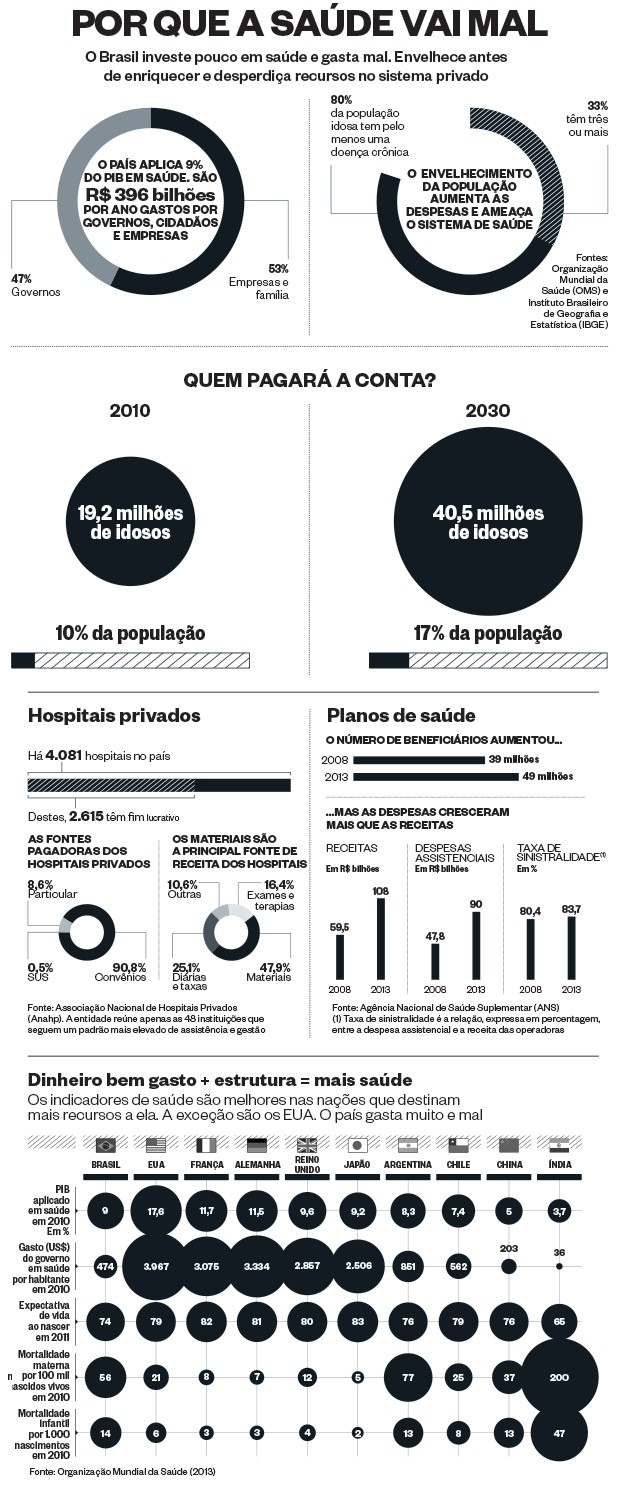

O país aplica em saúde 9% do PIB. É pouco. A França gasta 11,7%. A Alemanha, 11,5%. O Reino Unido, 9,6%. Os Estados Unidos, 17,6%. A Argentina aplica menos (8,3%), mas tem indicadores de saúde melhores que os nossos. Isso significa que nossos vizinhos conseguem fazer uma gestão mais eficiente dos recursos (leia o quadro abaixo). Nos principais países europeus, mais de 70% dos gastos com saúde saem dos cofres do governo. Do pouco que o Brasil destina à saúde, 47% é dinheiro público, derivado dos impostos pagos por cidadãos e empresas. A maior parte dos gastos (53%) sai do caixa dos empregadores, que contratam convênios médicos para os funcionários, e do orçamento das famílias que gastam com planos de saúde, médicos particulares e remédios. Os cidadãos são duplamente penalizados. Financiam um sistema público de saúde que funciona mal – e comprometem grande parte do orçamento familiar com tratamento médico.

Diante das falhas do Sistema Único de Saúde (SUS), ter um plano de saúde privado tornou-se uma das maiores aspirações da população. Nos últimos cinco anos, 10 milhões de cidadãos conquistaram a sonhada carteirinha. Há hoje 49 milhões de almas (25% da população) a acalentar a ilusão de nunca precisar do SUS. Nem de se internar como um paciente particular e receber uma conta impagável. Quem paga as altas mensalidades dos planos de saúde acredita na garantia de receber atendimento médico quando precisar. Essa é a premissa que sustenta o crescimento do mercado da saúde suplementar. A realidade é menos rósea. Quando o convênio se recusa a cobrir algum procedimento hospitalar ou, por qualquer razão, o paciente é internado num hospital privado sem ter plano de saúde, a família vive um choque de realidade. Descobre o abominável mundo dos custos de saúde. Ser admitido num hospital na categoria “paciente particular” é uma operação de altíssimo risco. Significa estar à mercê de um sistema de preços confuso, criado num ambiente de transparência zero. Durante ou depois da internação, o doente ou seu responsável legal se veem atolados em cobranças.

O avanço espetacular da medicina e dos custos de saúde impõe um paradoxo. Em muitos casos, a sobrevivência do paciente representa a morte financeira das famílias. Nos Estados Unidos, o risco de um doente de câncer declarar falência é 2,5 vezes o da população. A conclusão faz parte de um estudo conduzido por Scott Ramsey, do Fred Hutchinson Cancer Research Center. “Matar o paciente financeiramente também é desrespeitar o juramento de Hipócrates”, disse a ÉPOCA o oncologista Hagop Kantarjian, do MD Anderson Cancer Center, da Universidade do Texas. Desde a Grécia Antiga, os médicos juram jamais aplicar tratamentos que possam causar dano ou malefício. Pode parecer mera questão semântica, mas Kantarjian levanta um dos mais atuais dilemas éticos da medicina. Em 2012, ele e outros médicos publicaram um manifesto contra o alto custo das novas drogas oncológicas na revista Blood, da Sociedade Americana de Hematologia. Os médicos ameaçavam deixar de recomendar aos hospitais a adoção das drogas mais recentes e caríssimas. A pressão surtiu efeito. Alguns fabricantes reduziram os preços dos novos medicamentos no mercado americano.

De onde vêm os preços

Respire fundo e conte até três. É preciso paciência para entender como são definidos os preços cobrados pelos serviços hospitalares. Eles são divididos em cinco categorias: diárias e taxas (como num hotel), medicamentos, materiais, gases medicinais (oxigênio e outros) e exames. Cada hospital define o valor da diária como bem entende. Para medicamentos, o parâmetro de cobrança é uma tabela chamada Brasíndice. As negociações com as operadoras de planos de saúde são feitas a partir dos valores dessa tabela, mas cada plano recebe descontos diferentes, dependendo do volume de pacientes que encaminha ao hospital. Para materiais, a referência é outra tabela, a Simpro. Se o cliente é atendido por meio do plano de saúde, ele não precisa queimar neurônios com isso. Se recebe a conta detalhada, como paciente particular, o pesadelo começa. O Ministério da Saúde deveria advertir: “Tentar consultar a Simpro na tentativa de comparar os valores com a conta hospitalar pode provocar colapso nervoso”. A lista de materiais ocupa 475 páginas. Os preços dos mais diversos insumos, nas mais variadas versões, fabricados por centenas de marcas, estão dispostos em tipologia minúscula. Quem procura o item “cateter” encontra milhares deles. Como saber que tipo foi usado no hospital, se as contas não trazem a especificação completa de cada produto? É um trabalho insano e possivelmente inútil. Os valores pagos por exames (tomografia, ressonância magnética e outros) são negociados com os convênios. A referência é uma terceira tabela, chamada Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), emitida pela Associação Médica Brasileira. Para próteses e aparelhos externos (órteses) não há tabela. O hospital negocia com os distribuidores.

Respire fundo e conte até três. É preciso paciência para entender como são definidos os preços cobrados pelos serviços hospitalares. Eles são divididos em cinco categorias: diárias e taxas (como num hotel), medicamentos, materiais, gases medicinais (oxigênio e outros) e exames. Cada hospital define o valor da diária como bem entende. Para medicamentos, o parâmetro de cobrança é uma tabela chamada Brasíndice. As negociações com as operadoras de planos de saúde são feitas a partir dos valores dessa tabela, mas cada plano recebe descontos diferentes, dependendo do volume de pacientes que encaminha ao hospital. Para materiais, a referência é outra tabela, a Simpro. Se o cliente é atendido por meio do plano de saúde, ele não precisa queimar neurônios com isso. Se recebe a conta detalhada, como paciente particular, o pesadelo começa. O Ministério da Saúde deveria advertir: “Tentar consultar a Simpro na tentativa de comparar os valores com a conta hospitalar pode provocar colapso nervoso”. A lista de materiais ocupa 475 páginas. Os preços dos mais diversos insumos, nas mais variadas versões, fabricados por centenas de marcas, estão dispostos em tipologia minúscula. Quem procura o item “cateter” encontra milhares deles. Como saber que tipo foi usado no hospital, se as contas não trazem a especificação completa de cada produto? É um trabalho insano e possivelmente inútil. Os valores pagos por exames (tomografia, ressonância magnética e outros) são negociados com os convênios. A referência é uma terceira tabela, chamada Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), emitida pela Associação Médica Brasileira. Para próteses e aparelhos externos (órteses) não há tabela. O hospital negocia com os distribuidores.

Um exemplo: numa operação de coluna, o médico recebe uma caixa com cerca de 200 pequenas peças. Durante a cirurgia, escolhe o material a implantar no paciente – de acordo com o tamanho, o formato e a necessidade. O hospital não tem como controlar as decisões do médico nem o material usado dentro do centro cirúrgico. Os distribuidores não têm tabela de preço. De cada hospital, cobram um valor diferente. Esse sistema é um terreno fértil para fraudes e um incentivo ao desperdício. “Há casos em que o médico indica ao hospital a empresa que fornece o material e, ao mesmo tempo, recebe um incentivo do fabricante”, diz Sergio Bento, diretor técnico executivo da Planisa, uma consultoria especializada em gestão de hospitais e planos de saúde. O mercado das próteses e órteses virou caso de polícia em algumas cidades. No Paraná, deu origem a uma CPI da Assembleia Legislativa. A maior parte dos fornecedores de órteses, próteses e materiais especiais (chamados, segundo o jargão da saúde, de OPMEs) mantém cláusulas de confidencialidade em seus contratos com os hospitais. Proíbem a divulgação dos preços pagos por esses insumos. “Essa prática permite aos fornecedores cobrar de cada comprador um valor diferente pelo mesmo material”, diz o economista Luiz Augusto Carneiro, superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), uma entidade de pesquisa mantida por planos de saúde.

Esses materiais são o caso mais grave, mas não o único. Desde 2006, as empresas que vendem produtos médicos de alto custo – em geral, importados – são obrigadas a informar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) os preços que pretendem cobrar no Brasil. A Anvisa não tem o poder de regular preços, mas divulga comparações que ajudam os gestores públicos, os planos de saúde e os hospitais nas negociações. Em 2011, o preço médio pago pelos hospitais privados de São Paulo por um stent coronário (prótese metálica usada para desobstruir artérias) foi de R$ 14 mil. Menos que em Brasília (R$ 19 mil), Porto Alegre (R$ 20 mil), Fortaleza (R$ 21 mil) e Belém (R$ 22 mil). O preço de fábrica, informado à Anvisa pela empresa produtora, era R$ 19 mil. Na Alemanha, o mesmo produto custava € 642 (R$ 1.600). Na Espanha, € 1.500 (R$ 4 mil). Na Itália, € 728 (R$ 1.900). A alta carga tributária não é suficiente para explicar diferenças tão expressivas. “Ainda não sabemos por que esses produtos são tão mais caros no Brasil”, diz Renata Faria Pereira, do núcleo de assessoramento econômico em regulação da Anvisa. “O que contribui para os preços altos no Brasil é a assimetria de informação. O comprador e o gestor público não têm ideia do valor das coisas.”

Os preços inflam ao longo da cadeia da saúde. O fabricante ou importador vendem por X. O distribuidor cobra uma percentagem em cima desse valor quando negocia com o hospital. O hospital aplica outra quando negocia com o plano de saúde. E outra, bem maior, nos casos em que a negociação ocorre com o elo mais fraco de toda a cadeia: um paciente ou familiar em desespero. A disparidade de preços ocorre em todos os níveis. Até nos produtos de uso corriqueiro e baixo custo. No ano 2000, o engenheiro de produção Maurício Barbosa criou a Bionexo, uma comunidade eletrônica de negócios que hoje reúne mais de 800 hospitais e 15 mil fornecedores de todo o país. Ao acessá-la, o cliente consegue comparar os preços e condições de entrega de fornecedores de tudo o que ele precisa para funcionar: remédios, materiais, itens de gastronomia e de hotelaria. “Criamos uma oportunidade de transparência em compras de saúde”, afirma Barbosa. “A sociedade busca isso. Eu, como pessoa, busco isso.” A Bionexo sabe quanto cada cliente paga pelos mais diversos produtos e acompanha as variações de preço. ÉPOCA pediu que ela avaliasse a variação, em relação à média do mercado, dos preços cobrados dos pacientes citados nesta reportagem por alguns medicamentos básicos, como Rinosoro, Luftal, Plasil e Rivotril. A resposta revela as regras desse mercado: “A Bionexo, por contrato de confidencialidade, não torna públicas as informações sobre preços. Observando os medicamentos citados, podemos dizer que, no Brasil, eles podem variar em mais de 50% em função de volume, crédito e até marca”. Transparência é para poucos. Ao paciente, o cliente final da longa cadeia de negócios da saúde, resta a escuridão.

“O plano de saúde disse ‘não’. Lá se foi o apartamento”

A dentista Rita de Cássia Moreira Correia, de 48 anos, vendeu um apartamento em Belém, no Pará, e pagou uma conta de R$ 448.182,33 ao Hospital Samaritano, em São Paulo. Rita mora em Paragominas, a 300 quilômetros de Belém. Católica, ela decidiu conhecer Fátima, em Portugal, em abril de 2011. No meio da viagem, a irmã que a acompanhava notou que seu lábio superior parecia ligeiramente adormecido. Na volta ao Brasil, durante uma escala em Brasília, o passaporte caiu de sua mão. Rita imaginou ter sofrido um AVC. Assim que chegou a Belém, com falta de sensibilidade no lado esquerdo do corpo, procurou um hospital credenciado ao plano de saúde Unimed. Os médicos diagnosticaram um tumor cerebral. Quando o neurocirurgião que a acompanhava precisou viajar por motivos particulares, ela decidiu não perder mais tempo. Pegou um avião e foi buscar uma segunda opinião em São Paulo.

Agendou consulta com quatro especialistas durante a Semana Santa. O primeiro que a recebeu foi José Marcus Rotta, chefe do Grupo de Neuro-Oncologia da Universidade de São Paulo (USP). Assim que entrou no consultório, Rita notou a imagem de Nossa Senhora de Fátima sobre a estante. “Alguns podem chamar de coincidência. Eu chamo de Providência”, diz ela. “Foi a mão de Deus. Se não tivesse encontrado aquele médico, hoje estaria morta.”

A dentista Rita de Cássia Moreira Correia, de 48 anos, vendeu um apartamento em Belém, no Pará, e pagou uma conta de R$ 448.182,33 ao Hospital Samaritano, em São Paulo. Rita mora em Paragominas, a 300 quilômetros de Belém. Católica, ela decidiu conhecer Fátima, em Portugal, em abril de 2011. No meio da viagem, a irmã que a acompanhava notou que seu lábio superior parecia ligeiramente adormecido. Na volta ao Brasil, durante uma escala em Brasília, o passaporte caiu de sua mão. Rita imaginou ter sofrido um AVC. Assim que chegou a Belém, com falta de sensibilidade no lado esquerdo do corpo, procurou um hospital credenciado ao plano de saúde Unimed. Os médicos diagnosticaram um tumor cerebral. Quando o neurocirurgião que a acompanhava precisou viajar por motivos particulares, ela decidiu não perder mais tempo. Pegou um avião e foi buscar uma segunda opinião em São Paulo.

Agendou consulta com quatro especialistas durante a Semana Santa. O primeiro que a recebeu foi José Marcus Rotta, chefe do Grupo de Neuro-Oncologia da Universidade de São Paulo (USP). Assim que entrou no consultório, Rita notou a imagem de Nossa Senhora de Fátima sobre a estante. “Alguns podem chamar de coincidência. Eu chamo de Providência”, diz ela. “Foi a mão de Deus. Se não tivesse encontrado aquele médico, hoje estaria morta.”

Feita a conexão divina, faltava conquistar o entendimento entre os homens. O cirurgião operava no Hospital Samaritano, credenciado à Unimed Paulistana. O plano de saúde de Rita oferecia cobertura na rede nacional. Logo, ela acreditou que o tratamento em São Paulo seria coberto pela Unimed. Enquanto a família tentava conseguir uma autorização do plano de saúde para a internação, ela passou mal. Inconsciente, foi internada no Samaritano em caráter de urgência, como paciente particular. A autorização do convênio não saiu. “Paguei plano de saúde durante 12 anos. Quando precisei, fiquei desamparada”, diz. A neurocirurgia, feita no dia seguinte, foi bem-sucedida. Era só o começo do tratamento. Para combater o câncer – um tumor tecnicamente conhecido como linfoma não Hodgkin de sistema nervoso central –, Rita precisou de um transplante de células dela mesma. É um procedimento chamado de transplante autólogo, o mesmo que contribuiu para a recuperação do ator Reynaldo Gianecchini. Células saudáveis foram extraídas de sua medula óssea e guardadas. Em seguida, Rita enfrentou quatro sessões de quimioterapia em altas doses. Qualquer infecção poderia ser fatal.

Os médicos tinham a convicção de que ela não poderia ser transferida de hospital. Emitiram atestados com a informação de que se tratava de um caso gravíssimo. Segundo eles, Rita precisava ser atendida em um hospital de alta complexidade, como o Samaritano, por profissionais capacitados a realizar procedimentos sofisticados como aquele. Enquanto a briga com o plano de saúde se arrastava, a conta do hospital crescia: R$ 100 mil, R$ 150 mil, R$ 200 mil... Foi um caso difícil, de surpreendente sucesso. Três anos depois, Rita trabalha todos os dias no consultório. Exames recentes não detectaram qualquer sinal de retorno da doença.

Os 40 dias de internação em 2011 prolongaram-lhe a vida, mas consumiram cada tijolo do imóvel comprado a prestações ao longo de anos de trabalho. Rita saldou a dívida com o hospital. O sentimento de honestidade deu lugar ao arrependimento. “Foi um erro”, diz ela. “Se tivesse entrado com uma liminar na Justiça, não teria pagado essa conta.” Para tentar obrigar o plano de saúde a lhe restituir o dinheiro, Rita contratou o advogado Julius Conforti, especializado em Direito da Saúde. Segundo ele, vários fatos favorecem Rita nessa disputa: era uma situação gravíssima; não existia o tratamento necessário em Belém; o contrato garantia à paciente ser atendida num hospital da rede credenciada em São Paulo, e, além disso, ela foi internada em caráter de urgência. Conforti aconselha que as famílias não se desesperem ao receber a conta de um hospital. “Em vez de pagar, o melhor caminho é entrar com uma liminar judicial”, diz ele. “As pessoas vendem imóveis a preço de banana, dilapidam o patrimônio, depois tentam recuperá-lo na Justiça. Isso é possível, mas o processo costuma levar anos.” Procurada por ÉPOCA, a Unimed Belém não se pronunciou sobre o caso.

Os 40 dias de internação em 2011 prolongaram-lhe a vida, mas consumiram cada tijolo do imóvel comprado a prestações ao longo de anos de trabalho. Rita saldou a dívida com o hospital. O sentimento de honestidade deu lugar ao arrependimento. “Foi um erro”, diz ela. “Se tivesse entrado com uma liminar na Justiça, não teria pagado essa conta.” Para tentar obrigar o plano de saúde a lhe restituir o dinheiro, Rita contratou o advogado Julius Conforti, especializado em Direito da Saúde. Segundo ele, vários fatos favorecem Rita nessa disputa: era uma situação gravíssima; não existia o tratamento necessário em Belém; o contrato garantia à paciente ser atendida num hospital da rede credenciada em São Paulo, e, além disso, ela foi internada em caráter de urgência. Conforti aconselha que as famílias não se desesperem ao receber a conta de um hospital. “Em vez de pagar, o melhor caminho é entrar com uma liminar judicial”, diz ele. “As pessoas vendem imóveis a preço de banana, dilapidam o patrimônio, depois tentam recuperá-lo na Justiça. Isso é possível, mas o processo costuma levar anos.” Procurada por ÉPOCA, a Unimed Belém não se pronunciou sobre o caso.

Um mercado doente

Em quase todos os setores da economia, uma cadeia produtiva é formada por parceiros com dois objetivos comuns: atender a uma necessidade do cliente e lucrar. Só há queijo no café da manhã porque alguém tira o leite da vaca e vende ao laticínio. A empresa fabrica o produto e fornece ao supermercado. O consumidor decide o que comprar. Do campo à mesa, todos ganham. Uns mais, outros menos, mas a parceria que os economistas chamam de “cadeia de valor” é vantajosa para todos. Do contrário, ela se desfaz.

Em quase todos os setores da economia, uma cadeia produtiva é formada por parceiros com dois objetivos comuns: atender a uma necessidade do cliente e lucrar. Só há queijo no café da manhã porque alguém tira o leite da vaca e vende ao laticínio. A empresa fabrica o produto e fornece ao supermercado. O consumidor decide o que comprar. Do campo à mesa, todos ganham. Uns mais, outros menos, mas a parceria que os economistas chamam de “cadeia de valor” é vantajosa para todos. Do contrário, ela se desfaz.

No ramo da saúde, a lógica é outra. Não há parceria entre os dois principais elos da cadeia – os hospitais e os planos de saúde. Há competição, disputa, desperdício de energia e recursos. Segundo as regras atuais desse mercado doente, o lucro do hospital significa o prejuízo do plano de saúde – e vice-versa. Para aumentar seus próprios ganhos, cada lado do balcão adota medidas que elevam os gastos da sociedade com saúde, sem aumentar o benefício entregue aos clientes.“O sistema de saúde é um não sistema. Cada um está preocupado com o seu”, diz Ana Maria Malik, professora da Fundação Getulio Vargas (FGV), em São Paulo. “O Brasil sofre com doenças crônicas dispendiosas do século XXI, tem um sistema de saúde preparado para atender males do século XX e gestão do século XIX.”

As distorções que explicam a crise de saúde começam na base. Quando entrega o queijo ao supermercado, o produtor emite um boleto bancário. Sabe que, na data estabelecida, poderá contar com aquele pagamento. A relação comercial entre fornecedor e comprador em qualquer outra área funciona assim: uma empresa vende o produto e envia a fatura ao comprador.

“Na saúde, é diferente. O hospital manda as faturas para o plano de saúde, e ele decide se paga ou não”, diz Afonso José de Matos, professor de administração financeira e custos hospitalares da FGV e diretor presidente da Planisa. O embate é diário. Planos de saúde reclamam que os hospitais cobram muito mais do que valem os produtos empregados no tratamento de seus beneficiários. Hospitais argumentam que são obrigados a fazer isso porque os convênios se negam a reajustar tabelas de serviço. Ou simplesmente não pagam grande parte dos atendimentos já prestados.

“Na saúde, é diferente. O hospital manda as faturas para o plano de saúde, e ele decide se paga ou não”, diz Afonso José de Matos, professor de administração financeira e custos hospitalares da FGV e diretor presidente da Planisa. O embate é diário. Planos de saúde reclamam que os hospitais cobram muito mais do que valem os produtos empregados no tratamento de seus beneficiários. Hospitais argumentam que são obrigados a fazer isso porque os convênios se negam a reajustar tabelas de serviço. Ou simplesmente não pagam grande parte dos atendimentos já prestados.

Quem tem razão? “Muitas vezes os hospitais abusam. Noutras, as operadoras é que não ressarcem os valores que deveriam”, diz o economista da saúde André Medici, do Banco Mundial, em Washington. “Por precaução, os hospitais estabelecem preços mais altos para compensar as perdas que terão diante das negativas de pagamento pelos planos de saúde e pelos pacientes particulares inadimplentes.”

É assim que o dinheiro (do convênio, do cliente particular, do empregador, da sociedade) vai para o ralo sem produzir mais qualidade de vida. Os custos de saúde aumentam dramaticamente em todo o mundo. Uma das razões é a adoção de tecnologia. Exames, drogas e procedimentos sofisticados custam caro. Outra é o envelhecimento. Viver mais requer cuidados cada vez mais dispendiosos. Entre os idosos, 80% têm pelo menos uma doença. Mais de 30% têm três ou mais. O Brasil não se preparou para enfrentar a transição demográfica que se avizinha. Enquanto a Europa enriqueceu antes de envelhecer, o Brasil envelhece sem ter se tornado rico. Em 2030, o país terá mais de 40 milhões de idosos, ou 17% da população. Doerá no bolso.

Uma terceira razão leva ao aumento dos custos: a indefinição do valor dos serviços de saúde. É um fator incômodo, sobre o qual pouco se fala – e a que se dedica esta reportagem especial de ÉPOCA. “Os hospitais prestam serviço sem saber quanto ele custa; as operadoras pagam sem saber quanto ele vale”, diz Matos, da Planisa. “Fica uma discussão sem dados. Qualquer boteco faz isso melhor.”

Num sistema saudável, o bom hospital seria capaz de curar ou tratar adequadamente um paciente e, ainda por cima, gastar pouco. A qualidade técnica, a segurança e a eficiência no controle de custos atrairiam mais clientes e o fariam prosperar. No atual modelo brasileiro, a função do hospital é distorcida. Os hospitais passam a visar à doença. Quanto mais a situação do paciente se complica, melhor para eles. Quanto maior o uso de insumos banais como esparadrapo e seringa, mais ganham. Ao contrário do que o senso comum imagina, as maiores fontes de receita dos hospitais privados não são os exames sofisticados, os quartos luxuosos ou a especialidade dos médicos. “Os hospitais viraram grandes varejistas de insumos”, diz Sergio Bento, da Planisa. Durante 15 anos, ele foi gestor do Samaritano, em São Paulo. “Para os hospitais, insumo é receita – não custo.”

Existem 4.081 hospitais privados no Brasil. Desses, 2.615 têm fim lucrativo. A nata das instituições, aquelas que seguem um padrão elevado de assistência e gestão, compõe a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp). São apenas 48. Seu presidente, Francisco Balestrin, reconhece a distorção mencionada por Bento e diz que a Anahp pretende liderar um movimento para combatê-la. “Todo mundo gosta de criticar, mas ninguém sabe a história por trás disso”, diz Balestrin. Diante do tabelamento de preços imposto pelo Plano Cruzado, em 1986, as taxas e os serviços cobrados pelos hospitais também foram congelados. As regras da economia mudaram nos anos seguintes. Por muito tempo, os hospitais não conseguiram reajustar seus preços.

Não demorou a surgir uma solução engenhosa: criar taxas para tudo. Taxa para aplicar injeção. Taxa para fazer curativo. Taxa de maca, para transportar o paciente de um lugar para o outro. “Hoje, as listas de preço parecem árvores de Natal”, diz Balestrin. “Isso foi necessário para garantir nossa sobrevivência diante do tabelamento de preços imposto pelo governo.” O Plano Cruzado é passado. Mesmo depois de 20 anos de estabilidade proporcionada pela nova moeda, o real, as regras insólitas que regem o relacionamento entre hospitais e planos de saúde não mudaram. “Aplicar os custos do hospital sobre o valor dos medicamentos e dos materiais é hoje a única forma de manter a saúde financeira das instituições”, diz Balestrin. Essa é uma longa tradição que precisa acabar.

Mais doença, mais dinheiro

No Brasil, o sistema privado remunera a doença – não a saúde. Os convênios pagam os hospitais de acordo com um modelo conhecido como “conta aberta”. Ou, em inglês, “fee for service” (pagamento por serviço). Uma conta é gerada para cada paciente. Todo e qualquer item usado no atendimento (dos mais banais aos mais sofisticados) é colocado na conta. A papelada é enviada ao plano de saúde ao longo da internação ou ao final do atendimento. Cem mulheres, 100 cesarianas, 100 contas diferentes. A operadora analisa cada uma e discute o que foi feito. Corta o que considera item desnecessário ou cobrança excessiva. A recusa de pagamento aos hospitais é chamada de “glosa”. As operadoras mantêm auditores nos hospitais para verificar se o que está na conta realmente consta no prontuário de cada paciente. Eles verificam tudo: coerência da indicação, duplicidade de itens etc. Isso custa. Manter esses batalhões de auditores representa o segundo maior gasto administrativo das operadoras. O primeiro é a equipe de vendas de planos de saúde. “É o custo da desconfiança”, diz Bento, da Planisa. “Com tudo isso, as operadoras têm uma margem de lucro muito pequena.” Não há mágica. Se o custo aumenta (administrativo ou derivado do tratamento), mais cedo ou mais tarde é repassado aos clientes individuais ou empresariais.

No Brasil, o sistema privado remunera a doença – não a saúde. Os convênios pagam os hospitais de acordo com um modelo conhecido como “conta aberta”. Ou, em inglês, “fee for service” (pagamento por serviço). Uma conta é gerada para cada paciente. Todo e qualquer item usado no atendimento (dos mais banais aos mais sofisticados) é colocado na conta. A papelada é enviada ao plano de saúde ao longo da internação ou ao final do atendimento. Cem mulheres, 100 cesarianas, 100 contas diferentes. A operadora analisa cada uma e discute o que foi feito. Corta o que considera item desnecessário ou cobrança excessiva. A recusa de pagamento aos hospitais é chamada de “glosa”. As operadoras mantêm auditores nos hospitais para verificar se o que está na conta realmente consta no prontuário de cada paciente. Eles verificam tudo: coerência da indicação, duplicidade de itens etc. Isso custa. Manter esses batalhões de auditores representa o segundo maior gasto administrativo das operadoras. O primeiro é a equipe de vendas de planos de saúde. “É o custo da desconfiança”, diz Bento, da Planisa. “Com tudo isso, as operadoras têm uma margem de lucro muito pequena.” Não há mágica. Se o custo aumenta (administrativo ou derivado do tratamento), mais cedo ou mais tarde é repassado aos clientes individuais ou empresariais.

Isso ajuda a explicar por que, na maioria dos casos, exames e procedimentos mais caros só são realizados com autorização prévia do convênio. É uma novela que médicos e conveniados conhecem bem. O funcionário do hospital, o cliente ou ambos telefonam ao plano de saúde e passam longos minutos ouvindo musiquinhas de tirar qualquer um do sério. Com sorte, o procedimento é autorizado. Com frequência, é negado. À família, restam duas opções: procurar outro hospital ou assumir a conta. “De 2% a 4% dos pacientes dos hospitais são particulares. As tabelas de negociação com eles são de 30% a 40% superiores às cobradas das operadoras”, diz Bento. “É uma distorção.”

Muita gente acha que tem plano de saúde. Até que percebe que, na prática, é como se não tivesse. O número de reclamações contra os convênios cresceu 31% em 2013, na comparação com o ano anterior, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No ano passado, foram recebidas 102.232 queixas. Em 72% dos casos, a razão foi uma só: negativa de cobertura. Para coibi-la, a ANS aplica multas. Punições desse tipo só são pedagógicas se realmente doerem no bolso, o mesmo princípio das multas de trânsito.

Mas as operadoras encontraram um jeito de se safar da punição. Câmara e Senado aprovaram há poucas semanas uma nova sistemática para a cobrança dessas penalidades. Hoje funciona assim: a cada negativa de cobertura comprovada pela ANS, a empresa deve pagar uma multa de R$ 2 mil. Se a empresa nega dez procedimentos, pagará R$ 20 mil. Com a mudança aprovada pelo Congresso, se o plano de saúde negar de dois a 50 procedimentos, pagará apenas duas multas (R$ 4 mil, em vez de R$ 100 mil). Daí em diante, haverá uma escala. Quanto pior o serviço da operadora, menor será a multa. A mudança deseducativa só entrará em vigor se for sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A exemplo do que aconteceu com a votação sobre o Código Florestal, o movimento #VetaDilma já está lançado.

Na solidão do corredor escuro

Os administradores dos hospitais costumam apresentar a mesma justificativa para os altos preços cobrados por insumos banais. O engenheiro Luiz de Luca, superintendente corporativo do Samaritano, faz uma comparação com uma garrafa d’água. “Todo mundo sabe que ela custa R$ 1,30 no supermercado, mas aceita pagar R$ 6,50 pelo mesmo produto num restaurante chique”, diz. “O consumidor paga porque acha que o restaurante vale a pena. Tudo depende da percepção de valor que o cliente tem. Com hospital, é a mesma coisa.” Para aceitar essa analogia, é preciso relevar diferenças cruciais entre os dois setores. Quem vai a um restaurante pode planejar o programa, consultar os preços e escolher aquele que cabe em seu bolso. Ninguém escolhe ficar doente. Quando a necessidade de cuidado se impõe, a família não está no controle da situação. Ela busca atendimento sem contar com o benefício de saber quanto terá de desembolsar ao final do tratamento.

Os administradores dos hospitais costumam apresentar a mesma justificativa para os altos preços cobrados por insumos banais. O engenheiro Luiz de Luca, superintendente corporativo do Samaritano, faz uma comparação com uma garrafa d’água. “Todo mundo sabe que ela custa R$ 1,30 no supermercado, mas aceita pagar R$ 6,50 pelo mesmo produto num restaurante chique”, diz. “O consumidor paga porque acha que o restaurante vale a pena. Tudo depende da percepção de valor que o cliente tem. Com hospital, é a mesma coisa.” Para aceitar essa analogia, é preciso relevar diferenças cruciais entre os dois setores. Quem vai a um restaurante pode planejar o programa, consultar os preços e escolher aquele que cabe em seu bolso. Ninguém escolhe ficar doente. Quando a necessidade de cuidado se impõe, a família não está no controle da situação. Ela busca atendimento sem contar com o benefício de saber quanto terá de desembolsar ao final do tratamento.

O dramático, na saúde, é a falta de previsibilidade sobre as despesas. Mesmo que o paciente receba um orçamento do tratamento, ele sempre será impreciso. Segundo Balestrin, da Anahp, os hospitais mantêm listas de preços de procedimentos afixadas em lugar visível, mas ele reconhece que é preciso ir além. “Talvez falte um site onde as pessoas possam verificar os preços”, diz. “Ainda assim, as famílias não deveriam se fixar tanto no preço de cada item. É preciso pensar no custo final que os hospitais têm, e isso elas nunca conseguirão saber enquanto o sistema de pagamento for do tipo conta aberta.” Hospitais não lucram como bancos. “A margem de lucro operacional do Einstein e de muitos dos melhores hospitais de São Paulo é de 5%”, diz o oftalmologista Claudio Lottenberg, presidente do Hospital Albert Einstein. Comparar preços, diz ele, é um parâmetro errado. “Não adianta apresentar um menu para o cliente verificar preços. O que falta é compromisso com o resultado.”

Nos Estados Unidos, há um forte movimento pela transparência. A economista Bobbi Coluni realizou um estudo revelador para a empresa Truven Health Analytics. Ela analisou as variações de preços de 300 procedimentos hospitalares e ambulatoriais. Descobriu que o preço de uma artroscopia de joelho em Chicago variava de US$ 1.000 a US$ 5 mil. Concluiu que a sociedade americana economizaria US$ 36 bilhões por ano se os hospitais cobrassem, de todas as fontes pagadoras, o preço médio de mercado. “Os consumidores tomam decisões que provocam gastos sem ter a informação necessária para fazer bom uso do dinheiro”, disse Bobbi a ÉPOCA. “É preciso encorajá-los a exigir informação dos prestadores de serviço.” Segundo ela, isso criará competição, aumentará a eficiência e reduzirá custos. No ano passado, o governo americano criou dois sites para ajudar o cidadão a comparar e a escolher hospitais e planos de saúde. Nas páginas www.medicare.com e www.cms.gov, é possível acessar indicadores de qualidade de 3.300 hospitais e comparar preços de 130 procedimentos. No Brasil, o discurso da transparência é mais eloquente que a prática. ÉPOCA pediu que Albert Einstein, Sírio-Libanês e Samaritano informassem os preços cobrados de pacientes particulares por dez procedimentos e produtos de uso corriqueiro. Itens como hemograma, tomografia, soro fisiológico, paracetamol, omeprazol e seringa descartável. Nenhum deles aceitou divulgar a informação.

“Hoje, você tem um médico na sua frente. Amanhã, um advogado”

A contadora Valquiria Catelli Nogueira dirige o departamento financeiro da Câmara Municipal de Paulínia, no interior de São Paulo. A familiaridade com os números não aliviou sua sensação de impotência diante da cobrança que lhe foi apresentada pelo Hospital Sírio-Libanês, há quase dois anos. Segundo o último registro do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela deve R$ 447.003,86, sem os juros. É um valor superior ao da casa própria em que vive, avaliada, segundo ela, em R$ 390 mil. “Quando entramos num hospital, não imaginamos que cada agulhinha, cada esparadrapo será cobrado separadamente, item por item”, diz Valquiria. “Além da angústia provocada por uma doença grave, vivemos a agonia de não conseguir mensurar o valor de nada.”

A contadora Valquiria Catelli Nogueira dirige o departamento financeiro da Câmara Municipal de Paulínia, no interior de São Paulo. A familiaridade com os números não aliviou sua sensação de impotência diante da cobrança que lhe foi apresentada pelo Hospital Sírio-Libanês, há quase dois anos. Segundo o último registro do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela deve R$ 447.003,86, sem os juros. É um valor superior ao da casa própria em que vive, avaliada, segundo ela, em R$ 390 mil. “Quando entramos num hospital, não imaginamos que cada agulhinha, cada esparadrapo será cobrado separadamente, item por item”, diz Valquiria. “Além da angústia provocada por uma doença grave, vivemos a agonia de não conseguir mensurar o valor de nada.”

O Sírio-Libanês entrou com uma ação de cobrança contra Valquiria porque ela assinou, como acompanhante, o documento de internação da comerciante Claudia Cristina Miranda, em julho de 2012. “Ela era como uma irmã”, afirma Valquiria. “Um anjo com quem tive o prazer de conviver.” As duas dividiram a casa e as despesas durante 12 anos. Claudia morreu no ano passado, aos 40 anos, de câncer de ovário. “Tenho a consciência de que fiz tudo o que estava a meu alcance para tentar salvá-la”, diz Valquiria. Uma das providências foi buscar a Justiça para garantir que ela pudesse ser submetida a uma cirurgia para extrair o tumor e aplicar quimioterapia na mesma operação. Era um recurso sofisticado, na época só feito em hospitais de primeira linha, como o Sírio-Libanês.

O plano de saúde, a Unimed de Campinas, não cobria o procedimento nem a internação no famoso hospital filantrópico paulistano, conhecido por atrair políticos e artistas. Com uma liminar judicial favorável, Claudia foi internada. “Estávamos tranquilas. Graças à decisão do juiz, sabíamos que não teríamos de arcar com as despesas de um hospital daquele nível”, diz Valquiria. Dez dias depois da cirurgia, Claudia precisou ser reinternada às pressas. Uma fístula próxima ao reto provocara uma infecção. Claudia entrou pelo pronto-socorro, como paciente particular. Assim como os irmãos, os sobrinhos e os pais idosos, Claudia vivia da renda de uma pequena loja de material de construção, em Campinas. Não tinha condições de arcar nem sequer com uma semana de Sírio-Libanês. O médico emitiu um relatório para ajudá-la a explicar ao juiz que a fístula era decorrente da cirurgia. A reinternação, segundo esse raciocínio, deveria ser custeada pelo plano de saúde. A Justiça não aceitou essa argumentação. “Hoje, você tem um médico na sua frente. Amanhã, um advogado”, diz Valquiria. Na ação contra a Unimed, Claudia e Valquiria foram representadas pela advogada Renata Vilhena Silva, especializada em Direito da Saúde. Segundo Renata, a pior coisa que pode acontecer a um paciente é precisar de um atendimento de alta complexidade e não o encontrar na rede credenciada. “Os clientes pagam um plano de saúde e têm um atendimento péssimo”, diz Renata. “Quando precisam de um tratamento de primeira linha, são obrigados a buscá-lo fora da rede credenciada e enfrentam essa incompatibilidade de preços praticada pelos hospitais.”

Em três meses de hospital, a conta de Claudia somou 2.754 itens. Em cada linha, aparece a descrição enigmática de materiais e preços impossíveis de comparar com coisa alguma. Valquiria tentou analisar a cobrança. Fracassou. Como saber se uma ampola de Sandostatin 0,1 mg/mL Inj (=100 mcg/mL) valia mesmo em agosto de 2012 os R$ 74,85 cobrados pelo hospital? Ou se, um mês antes, era aceitável pagar R$ 4,54 por uma Seringa Desc. 20 ml S/Agulha Bico Luer Lock? O peso da dívida aumentou o sofrimento de Claudia. “Ela ficava angustiada toda vez que alguém do departamento financeiro ligava no quarto e dizia a ela que a conta já havia chegado a R$ 100 mil, R$ 200 mil...”, diz Valquiria. O Sírio-Libanês afirma que sempre esteve à disposição dos familiares e da acompanhante de Claudia para oferecer todas as informações necessárias. Segundo o hospital, ações judiciais representam um último recurso. “Continuamos abertos, inclusive, a uma nova negociação, que leve a um acordo favorável a todos.” A Unimed de Campinas argumenta que Claudia buscou tratamento em um hospital não oferecido pelo plano contratado. Em nota enviada a ÉPOCA, a Unimed afirma: “Sob o prisma da regularidade, quer legal ou contratual, a Unimed Campinas em momento algum negou atendimento assistencial à beneficiária”. A briga jurídica entre a família de Claudia e o plano de saúde continua. Agora, no Superior Tribunal de Justiça.

Os saudáveis e os moribundos

A falta de transparência que impera na medicina privada brasileira impede que os clientes tomem partido nas disputas do setor. No chororô recíproco de hospitais e planos de saúde, quem tem razão? Quem está saudável? Quem está moribundo? “Instituições como Albert Einstein e Sírio-Libanês estão bem, mas a maioria dos hospitais não está”, diz Bento, da Planisa. Muitos concorrentes oferecem serviços semelhantes. A clientela fica diluída. Sem volume de atendimento e com falhas de gestão, eles obtêm lucros modestos – quando lucram. Os 23 maiores hospitais dos Estados Unidos têm mais de 1.000 leitos. O Albert Einstein, considerado um gigante com 647 leitos, não estaria entre os 100 maiores americanos. Ainda assim, basta circular por São Paulo para perceber uma intensa expansão no setor hospitalar. Muitos viraram canteiro de obras. Até 2016, estão previstos 4.332 novos leitos nos hospitais privados do país.

A falta de transparência que impera na medicina privada brasileira impede que os clientes tomem partido nas disputas do setor. No chororô recíproco de hospitais e planos de saúde, quem tem razão? Quem está saudável? Quem está moribundo? “Instituições como Albert Einstein e Sírio-Libanês estão bem, mas a maioria dos hospitais não está”, diz Bento, da Planisa. Muitos concorrentes oferecem serviços semelhantes. A clientela fica diluída. Sem volume de atendimento e com falhas de gestão, eles obtêm lucros modestos – quando lucram. Os 23 maiores hospitais dos Estados Unidos têm mais de 1.000 leitos. O Albert Einstein, considerado um gigante com 647 leitos, não estaria entre os 100 maiores americanos. Ainda assim, basta circular por São Paulo para perceber uma intensa expansão no setor hospitalar. Muitos viraram canteiro de obras. Até 2016, estão previstos 4.332 novos leitos nos hospitais privados do país.

“Os melhores crescem. Os menores e menos competitivos tendem a desaparecer”, diz Marcelo Caldeira Pedroso, professor do Departamento de Administração da FEA-USP. Há maior eficiência quando o volume de produção aumenta. “Quando conseguem aumentar o volume de serviços com uma adequada taxa de utilização, os hospitais tendem a reduzir o custo dos serviços prestados”, diz Pedroso. “É uma questão de economia de escala.” A Índia pode servir de inspiração aos hospitais brasileiros. Ao investir no volume de atendimentos, alguns hospitais atingiram alto nível de excelência médica com custos baixíssimos. Viraram um celebrado exemplo de inovação.

Na outra ponta, dos convênios, a saúde das empresas também é heterogênea. Alguns planos vão bem, outros estão quase quebrando. De forma geral, todos reclamam de falta de transparência e do aumento nas contas. “Os balanços dos planos de saúde são auditados. No restante da cadeia (hospitais, clínicas etc.) nem sempre”, diz Luiz Augusto Carneiro, do IESS. “É uma caixa-preta. Ninguém sabe quem ganha dinheiro.” Os custos hospitalares aumentaram 15,4% em 2012, segundo um estudo do IESS. O índice manteve-se acima da variação registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo período, de 5,4%. Segundo Carneiro, o que chama a atenção é a diferença de 10 pontos percentuais, maior que a média histórica. Carneiro acredita no livre mercado. É um economista formado pela FGV do Rio de Janeiro, um grupo identificado com o liberalismo mais puro. Apesar disso, afirma que, sozinho, o mercado não será capaz de resolver as disputas improdutivas que prejudicam a sociedade. “Do jeito como a saúde funciona no Brasil, toda a estrutura se volta para incentivar o aumento de custos”, diz. “Quando o mercado não é capaz de resolver tantas falhas do próprio sistema – como o caso da assimetria de informação que compromete a comparação de preço e qualidade –, cabe ao governo criar mecanismos de transparência e incentivar a concorrência”, afirma. Segundo ele, as operadoras têm sentido inflação alta nos produtos de baixo valor. “A nova moda dos hospitais é cobrar muito por materiais de baixo custo”, diz Carneiro. Esparadrapo, paracetamol, seringa pesam no orçamento como nunca.

Na outra ponta, dos convênios, a saúde das empresas também é heterogênea. Alguns planos vão bem, outros estão quase quebrando. De forma geral, todos reclamam de falta de transparência e do aumento nas contas. “Os balanços dos planos de saúde são auditados. No restante da cadeia (hospitais, clínicas etc.) nem sempre”, diz Luiz Augusto Carneiro, do IESS. “É uma caixa-preta. Ninguém sabe quem ganha dinheiro.” Os custos hospitalares aumentaram 15,4% em 2012, segundo um estudo do IESS. O índice manteve-se acima da variação registrada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mesmo período, de 5,4%. Segundo Carneiro, o que chama a atenção é a diferença de 10 pontos percentuais, maior que a média histórica. Carneiro acredita no livre mercado. É um economista formado pela FGV do Rio de Janeiro, um grupo identificado com o liberalismo mais puro. Apesar disso, afirma que, sozinho, o mercado não será capaz de resolver as disputas improdutivas que prejudicam a sociedade. “Do jeito como a saúde funciona no Brasil, toda a estrutura se volta para incentivar o aumento de custos”, diz. “Quando o mercado não é capaz de resolver tantas falhas do próprio sistema – como o caso da assimetria de informação que compromete a comparação de preço e qualidade –, cabe ao governo criar mecanismos de transparência e incentivar a concorrência”, afirma. Segundo ele, as operadoras têm sentido inflação alta nos produtos de baixo valor. “A nova moda dos hospitais é cobrar muito por materiais de baixo custo”, diz Carneiro. Esparadrapo, paracetamol, seringa pesam no orçamento como nunca.

O remédio amargo

Nos últimos dez anos, o guru dos negócios Michael Porter, professor do Instituto de Estratégia e Competitividade da Harvard Business School, se dedicou a estudar os desafios dos diferentes sistemas de saúde adotados no mundo. “Precisamos transformar totalmente o sistema privado de saúde vigente nos Estados Unidos e no Brasil. Sabemos o caminho a seguir. O desafio é conseguir fazer as mudanças”, diz Porter.

Nos últimos dez anos, o guru dos negócios Michael Porter, professor do Instituto de Estratégia e Competitividade da Harvard Business School, se dedicou a estudar os desafios dos diferentes sistemas de saúde adotados no mundo. “Precisamos transformar totalmente o sistema privado de saúde vigente nos Estados Unidos e no Brasil. Sabemos o caminho a seguir. O desafio é conseguir fazer as mudanças”, diz Porter.

No livro Redefining health care: creating value-based competition on results (algo comoRedefinindo a atenção à saúde: criando competição baseada em valor sobre resultados), Porter discute por que as regras do livre mercado falharam na saúde. Num mercado normal, a competição leva a ganhos de qualidade e à redução de custos. A rápida difusão das novas tecnologias melhora o jeito de fazer as coisas. Excelentes competidores prosperam e crescem. É assim em todas as indústrias que funcionam segundo as leis da boa competição: computadores, celulares, bancos e muitas outras. Na saúde, não ocorre nada disso. Os custos são elevados e crescem cada vez mais. Os problemas de qualidade persistem. A falha da competição é evidente nas grandes e inexplicáveis diferenças no custo e na qualidade do mesmo tipo de assistência entre hospitais e em diferentes regiões geográficas. A competição não premia os melhores prestadores de serviço, nem faz os piores saírem do negócio. “Essas coisas são inconcebíveis num mercado que funciona bem e intoleráveis na saúde, porque a vida está sob ameaça”, escreve Porter. Por que, afinal, a competição falha no setor da saúde? Por que o valor, a qualidade do que é entregue ao paciente, não aumenta como nas outras indústrias? A razão, afirma Porter, não é a falta de competição, mas o tipo errado de competição. “Na saúde, ela ocorre em níveis errados e nas coisas erradas”, diz ele. “É uma competição de soma zero, em que os ganhos de um participante ocorrem à custa do prejuízo de outros.” Os participantes competem para jogar os custos ao outro, acumular poder de barganha e limitar serviços. “A única forma de reformar a assistência à saúde é reformar a natureza da competição”, diz Porter. É preciso realinhar a competição com o valor entregue ao paciente. Valor, na assistência à saúde, significa resultado obtido por unidade monetária gasta.

Para fomentar a competição que faz bem e melhorar o valor dos serviços entregues ao cliente, é preciso mudar o modelo de remuneração dos hospitais. Assim como Porter, especialistas brasileiros defendem a mudança do modelo de “conta aberta” para o modelo de pagamento por procedimento. Os hospitais passariam a receber um valor fixo de acordo com cada serviço prestado. Os valores seriam negociados entre hospitais e planos de saúde. Receberiam um valor X por uma cirurgia cardíaca, um valor Y pelo tratamento de um paciente com câncer etc.

No SUS, os hospitais são remunerados pelo governo dessa forma. Não podem cobrar por aspirina, agulha ou esparadrapo. Vários países europeus (como Reino Unido, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Suíça, Suécia) também adotam o pagamento por procedimento. Desde os anos 1990, usam um modelo sofisticado, chamado de “diagnostic related groups” (DRG). Em português, significa “grupo de diagnóstico homogêneo”. Dependendo do tipo de paciente, o valor que o hospital recebe para o mesmo procedimento é diferente. Tratar uma pneumonia numa criança custa um determinado valor. Num idoso, custa mais. Num doente de aids, mais ainda. O DRG não funciona exatamente da mesma forma em todos os países. Cada um incorpora diferentes fórmulas de cálculo de remuneração, de acordo com peculiaridades e necessidades do país. Em geral, há uma compensação financeira para os hospitais com melhor desempenho, segundo critérios de qualidade e atendimento. Um estudo coordenado por Philipp Schuetz, da Escola de Saúde Pública da Universidade Harvard, avaliou resultados de instituições remuneradas segundo os dois sistemas, DRG e conta aberta, em hospitais da Suíça. Os pesquisadores compararam os dados de 925 pacientes atendidos para tratamento de pneumonia. Concluíram que a estadia hospitalar era 20% mais curta quando as instituições recebiam pelo sistema DRG.

Quando recebem por procedimento, os hospitais são estimulados a fazer um uso racional dos recursos da saúde. Negociam os preços com os fornecedores de materiais e adotam diretrizes de tratamento, com o objetivo de atingir os melhores resultados com o mínimo de gasto. O DRG é a nova sensação da área no Brasil. Tem sido defendido como uma solução tanto por hospitais como por operadoras. Mas é um sistema complexo. “O mercado da saúde deveria se chamar ‘fashion healthcare’. Cada hora é uma moda”, diz Luiz de Luca, superintendente corporativo do Hospital Samaritano. “O DRG foi inventado nos anos 1970, mas agora os brasileiros resolveram achar que ele serve para qualquer situação. Virou um vestidinho clássico. É o novo tubinho preto.”

Segundo De Luca, a maioria dos hospitais e operadoras brasileiras não sabe sequer como ele funciona. Para dar certo, é preciso avaliar se cada paciente tem doenças correlacionadas e avaliar o estágio de cada uma. Depois, ainda é preciso aplicar preços diferentes. “Podemos adotar o DRG, mas é preciso combinar com os russos (as operadoras) antes”, afirma. “As operadoras dizem que o DRG seria o jeito justo de remunerar. Na hora de fazer, alegam que não têm como colocar isso no sistema delas.” Está em curso uma discussão nacional para mudança do modelo de remuneração, promovida pela ANS. Afonso José de Matos, da Planisa, é o mediador de uma difícil negociação entre hospitais privados e planos de saúde. A discussão já dura três anos. No início, as partes não queriam dividir a mesma mesa.

Foram dezenas de reuniões. Uma por mês. Um novo modelo de remuneração (um método simplificado, para uma futura adoção do DRG) está em teste em 17 pares de hospitais e operadoras. É um primeiro passo. Segundo Matos, o modelo atual gera indignação. “Tem hospital que usa medicamento genérico e cobra o de marca. Nesse sistema, quem não tem princípios frauda”, diz Matos. Outro complicador é a falta de padrão. Se um hospital tem 50 médicos, cada um faz o que bem entende. Não pode ser assim. Um hospital precisa ter conduta, diretrizes médicas e se cercar de um bom sistema de custos para negociar com as operadoras. “O sistema precisa sair do ciclo maldito que temos hoje. Precisa sair da análise de conta e ir para o resultado. O que interessa é saber se curou o paciente”, diz Matos.

Essa também é a opinião do superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês, Gonzalo Vecina Neto. “Não tem cabimento continuarmos cobrando por mililitro de oxigênio consumido”, diz ele. Se hospitais e operadoras querem adotar o mesmo modelo, por que é tão difícil chegar a um acordo? Vecina diz que as duas partes estão sentadas à mesa, mas jogando pôquer. “Ninguém pisca, porque ninguém está a fim de perder. É muito difícil construir uma relação ganha-ganha na situação em que estamos”, afirma.

O acordo não sai porque envolve mexer nas margens de lucro. Na transição para o novo modelo, as operadoras querem que os hospitais cobrem os medicamentos e materiais a preço de custo, mas não parecem dispostas a aumentar a remuneração daqueles serviços que representam a missão essencial de um hospital: diagnosticar, tratar e curar com qualidade e segurança. A discussão vai longe. Os pacientes têm pressa.

***

A família de H.L., o médico internado no Albert Einstein que abriu esta reportagem, tem a esperança de que o plano de saúde assuma parte da dívida. A oftalmologista S.L., sua filha, diz que, um mês após a cirurgia, tentou transferir o pai para um hospital conveniado ao plano de saúde. Não conseguiu. “As instituições diziam não ter vaga na UTI”, afirma. “Ninguém quer assumir um caso complicado como esse.” A Unimed de Assis nega. Diz que ofereceu à família um hospital credenciado para a realização da cirurgia. Em nota encaminhada a ÉPOCA, afirma que o paciente “deixou clara sua opção para que o referido procedimento fosse realizado no Hospital Albert Einstein, assumindo o risco desta autonomia própria e singular. A operadora mantém a disponibilidade da rede credenciada para o tratamento do sócio cooperado H.L., postura adotada desde o início”.

A advogada de S.L. apresenta outra versão. “Comprovamos nos autos que o paciente só não foi transferido porque o hospital credenciado ao plano de saúde não aceitou recebê-lo”, diz Renata Vilhena Silva. Se a família deve cerca de R$ 5 milhões, afirma ela, é porque o hospital credenciado não aceitou esse paciente, e o plano de saúde não deu outra solução. “Minha cliente fez de tudo para transferir o pai”, afirma. O Einstein prefere não comentar o caso. Numa das mais recentes etapas da disputa, argumentou que o paciente pode ser atendido em casa. A família discorda. Diz que as condições de saúde dele variam abruptamente. “Se o levarmos para casa, em menos de uma hora ele pode voltar a precisar de UTI”, diz S.L. “O que o Einstein chama de situação estável significa cuidar dele 24 horas por dia: aspirar, virar, verificar a febre e correr para o hospital se a pressão cair.”

Até o fechamento desta edição, a família perdia o processo. Ainda cabe recurso. S.L. adiou o casamento. “Dói muito pensar que meu pai não poderá entrar na igreja comigo, como fez com minha irmã e minha prima”, diz.

Até o fechamento desta edição, a família perdia o processo. Ainda cabe recurso. S.L. adiou o casamento. “Dói muito pensar que meu pai não poderá entrar na igreja comigo, como fez com minha irmã e minha prima”, diz.

Nenhum comentário:

Postar um comentário